人を動かす難しさ②――「介入のはしご」で自己研鑽は進むのか?

~管理職が勉強会で頭を抱えた話~

■ 「自己研鑽を促す」ってどうする?現場は今日も大混乱

どうも、シュニンニンです。管理職をやっていると「部下にどうやって学びを促すか?」で毎回悩みます。

勉強会で「自己研鑽、どう進めたらいい?」と聞かれても、心の中では

(分かったら苦労しないってば!)と叫んでいるのはここだけの話。

■ 「介入のはしご」って知ってる?現場管理職の新兵器

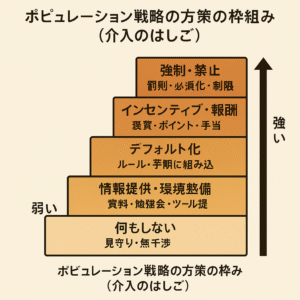

最近話題の「介入のはしご(ポピュレーション戦略の方策の枠組み)」。

イギリスのNuffield Council on Bioethicsによると、「健康行動の変容を促す」ための介入を強制力の強弱で階段状に分類しています。

- 一番下:何もしない(ただ見守る)

- 情報提供・環境整備(勉強会の開催、資料配布など)

- デフォルト化(例:朝礼後に10分自己学習タイム)

- インセンティブ・報酬(研修受講で手当あり!)

- 強制・禁止(未受講は業務禁止…など)

上に行くほど強制力が強い=即効性はある。でも、強すぎると「自主的な学び」じゃなくなる…このジレンマ、どこの現場でも共通ですよね。

■ 管理職のリアル:「やる気」は操作できない

正直、ご褒美や強制は手っ取り早い。でも、それって本当に「自己研鑽」なの?と悩む日々。

逆に「環境整備」だけだと、結局やるのは一部の人だけ。

たとえば、「勉強会やってます!」だけで満足してる職場、意外と多いのでは?

私のところも、最初はやる気満々だったスタッフが、気づくと“ROM専”になってるパターンが多発……(切実)。

■ 実践例:仕組みと雰囲気づくりの工夫

- 雑談タイムを設ける:勉強会後に「今日の学びを一言だけシェア」。

→アウトプットする場を設けると、自然と自分ごとになる。 - 学びの“見える化”:「共有ノート」や「付箋ボード」で、学びを可視化。

→周囲の“ちょっとやってみようかな”に火がつく。 - 小さなご褒美・称賛:手書きメッセージや即席表彰カード。

→地味だけど案外効きます。「ありがとう」は何度でも言おう。

つまり、「無理やり」より「雰囲気づくり」。

自分が楽しそうにやっていると、つられて動く人も増えます(たまに逆効果だけど)。

■ まとめ:「人を動かす」は仕組み×空気×ちょっとした遊び心

結局、管理職がやるべきは「仕組み」と「雰囲気」づくり。

強制ばかりだと続かない。かといって放っておくと誰もやらない。

このバランスに悩みつつ、今日もまた「新ネタ」を仕込むシュニンニンでした。

次の会議までに、“介入のはしご”を一歩上がれるアイディア、また考えてみます!

コメント